北 정확히 알기 위한 집념…'북조선실록' 펴낸 김광운 교수 별세

송고2025-11-10, 김예나 기자

"북한 자료 체계적 정리 시급"…해방 이후 사료 정리하며 연구 헌신

이미지 확대

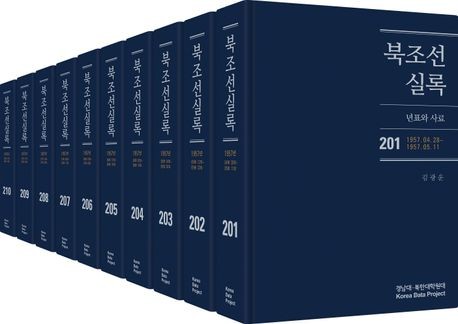

올해 4월 나온 '북조선 실록' 201∼210권

[경남대학교 북한대학원 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = 북한 연구의 필독서로 꼽히는 '북조선실록: 년표와 사료'를 기획한 김광운 경남대 극동문제연구소 초빙석좌교수가 지난 7일 별세했다. 향년 66세.

10일 한국역사연구회와 출판계 등에 따르면 김 교수는 최근 강연을 하기 위해 중국 옌벤(延邊)대를 찾았다가 갑작스레 세상을 떠난 것으로 전해졌다.

출판계의 한 관계자는 "옌벤대에서 주기적으로 강의하고 자료 조사도 해왔는데 별세 소식을 들었다"며 "현재 빈소를 마련하는 중"이라고 말했다.

1959년생인 고인은 한양대 사학과를 졸업한 뒤, 같은 학교 대학원에서 석·박사학위를 받았다.

국사편찬위원회 편사연구사·편사연구관을 지냈으며 최근에는 극동문제연구소 초빙석좌교수, 북한대학원대 심연북한연구소 산하 디지털자료센터장으로 활동했다.

고인은 북한 연구, 특히 북한정치사 분야 전문가로 꼽힌다.

대표적 연구 활동이 2018년 시작한 북한 연구 사료집 '북조선실록'이다.

[경남대학교 북한대학원 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = 북한 연구의 필독서로 꼽히는 '북조선실록: 년표와 사료'를 기획한 김광운 경남대 극동문제연구소 초빙석좌교수가 지난 7일 별세했다. 향년 66세.

10일 한국역사연구회와 출판계 등에 따르면 김 교수는 최근 강연을 하기 위해 중국 옌벤(延邊)대를 찾았다가 갑작스레 세상을 떠난 것으로 전해졌다.

출판계의 한 관계자는 "옌벤대에서 주기적으로 강의하고 자료 조사도 해왔는데 별세 소식을 들었다"며 "현재 빈소를 마련하는 중"이라고 말했다.

1959년생인 고인은 한양대 사학과를 졸업한 뒤, 같은 학교 대학원에서 석·박사학위를 받았다.

국사편찬위원회 편사연구사·편사연구관을 지냈으며 최근에는 극동문제연구소 초빙석좌교수, 북한대학원대 심연북한연구소 산하 디지털자료센터장으로 활동했다.

고인은 북한 연구, 특히 북한정치사 분야 전문가로 꼽힌다.

대표적 연구 활동이 2018년 시작한 북한 연구 사료집 '북조선실록'이다.

2018년 열린 '북조선실록' 간행 기념 워크숍 모습

[연합뉴스 자료사진]

해방 이후 북한이 제작한 사료를 집대성하는 장기 프로젝트인 이 책은 경남대와 북한대학원대가 간행하고, 서적 제작과 총판은 출판사 민속원과 선인이 맡았다.

고인은 북한 기관이 발간한 기관지인 '노동신문', '조선인민군', '청년', '민주청년', '민주조선', '평양신문' 등 다양한 자료를 선별하고 정리했다.

1945년 8월 15일부터 1949년 6월 30일까지 다룬 1차분(30권)의 분량만 해도 200자 원고지 13만7천228매. 글자 수로는 2천744만 자에 달하는 방대한 작업이었다.

고인은 당시 출판 기념행사에서 "북한 지식과 정보가 넘쳐나는 듯하지만, 실제로 활용할 자료는 매우 적다"며 "북한 자료의 체계적 정리와 가공이 시급하다"고 강조한 바 있다.

그는 "북조선실록은 '사실로서의 역사', '기록으로서의 역사'를 제공하기 위해 편찬을 시작한 것"이라며 1천권이라는 거대한 프로젝트를 이끌겠다고 약속한 바 있다.

올해로 8년 차를 맞는 프로젝트는 210권까지 나온 상태다.

고인은 1957년 4월 28일부터 8월 19일에 이르는 동안 발간된 각종 사료를 정리해 총 10권의 사료집을 펴냈고, 후속 작업과 연구를 진행 중이었다. 중국에 가기 전 211∼220권 원고도 전달했다고 한다.

빈소는 서울 서초구 서울성모병원장례식장 11호실에 마련됐다.

유족으로는 아내 김민주 씨, 딸 김명선 씨 등이 있다. 발인은 13일 오전 예정이다. ☎ 02-2258-5940.

yes@yna.co.kr

[연합뉴스 자료사진]

해방 이후 북한이 제작한 사료를 집대성하는 장기 프로젝트인 이 책은 경남대와 북한대학원대가 간행하고, 서적 제작과 총판은 출판사 민속원과 선인이 맡았다.

고인은 북한 기관이 발간한 기관지인 '노동신문', '조선인민군', '청년', '민주청년', '민주조선', '평양신문' 등 다양한 자료를 선별하고 정리했다.

1945년 8월 15일부터 1949년 6월 30일까지 다룬 1차분(30권)의 분량만 해도 200자 원고지 13만7천228매. 글자 수로는 2천744만 자에 달하는 방대한 작업이었다.

고인은 당시 출판 기념행사에서 "북한 지식과 정보가 넘쳐나는 듯하지만, 실제로 활용할 자료는 매우 적다"며 "북한 자료의 체계적 정리와 가공이 시급하다"고 강조한 바 있다.

그는 "북조선실록은 '사실로서의 역사', '기록으로서의 역사'를 제공하기 위해 편찬을 시작한 것"이라며 1천권이라는 거대한 프로젝트를 이끌겠다고 약속한 바 있다.

올해로 8년 차를 맞는 프로젝트는 210권까지 나온 상태다.

고인은 1957년 4월 28일부터 8월 19일에 이르는 동안 발간된 각종 사료를 정리해 총 10권의 사료집을 펴냈고, 후속 작업과 연구를 진행 중이었다. 중국에 가기 전 211∼220권 원고도 전달했다고 한다.

빈소는 서울 서초구 서울성모병원장례식장 11호실에 마련됐다.

유족으로는 아내 김민주 씨, 딸 김명선 씨 등이 있다. 발인은 13일 오전 예정이다. ☎ 02-2258-5940.

yes@yna.co.kr

북한 자료 모은 '북조선실록' 100권 간행…13일 학술회의

북한 자료 집성 '북조선실록' 2차분 30권 발간

북한 사료 집대성 '북조선실록' 30권 발간

[북맹타파] "20년간 전 세계서 北자료 닥치는 대로 모았어요"

김동춘

김광운의 <북조선 실록>

제가 중국출장 일정이 겹쳐 경황이 없었는데, 한마디 남깁니다. 김광운의 <북조선실록>는 사비로 진행한 것입니다. 5년전 무렵 만났을 때 들은 이야기인데(그후 다른 지원이 있었는지는 알수 없습니다만), 그 당시 이미 개인 돈 수억원을 지출했다고 합니다. 그가 북한이 너무 좋아서 이렇게 엄청난 작업을 시작했다고 생각하지 않습니다. 연구자로서 사명감이 있었기 때문입니다. 이 점을 왜 언론과 기자들이 궁금해하지 않는지 정말 이해할 수 없습니다. 이런 사업은 정부 연구기관이나 기업 등 돈있는 민간 기관이 조직적으로 했어야 할 일입니다. 북한을 적대적으로 생각하던 대화 통일 상대로 생각하든, 뭐 북을 제대로 알아야 정책을 세울 것 아닙니까? 답답하니 본인이 직접 뛰어든 것입니다. 그 때 내게 "연구업적으로 내가 특별히 내세울 것이 없으니( 겸손한 표현) 이런 것이라도 해서 기여하겠다" 는 말을 한 기억이 납니다. 한국의 북한 연구자들 중 이런 작업 마음먹은 사람이 있는지 묻고 싶습니다. 사실 그는 학자나 지식사회 일반이 해야 할 가장 중요한 일을 한 것입니다. 한국의 연구기관, 북한사 연구자 반성해야 합니다. 한국에 북한 제대로 알고 있는 연구자가 있는지 알 수 없지만.

김광운의 너무 이른 죽음 다시한번 깊이 애도합니다.

No comments:

Post a Comment